|

遠賀川水系の八木山川上流、笠置山(標高425m)山麓の谷間に「いこいの里 千石峡」がある。

春は桜、初夏はツツジの花が咲き乱れ、キャンプ場もあって真夏は川遊びする子どもたちの歓声で賑わっている。

また、中生代白亜紀時代の地層があり、化石採取者にとっては巻貝の化石層があることでも知られ、肉食恐竜「ワキノサウ

ルス サトウイ」の歯の化石が1990年(平成2年)に発見された場所でもある。

そんな街はずれに炭鉱犠牲者の「復権の塔」がある。別の見方をすれば、とても自然豊かな場所ではあるが、ここに追いやられたと

無念に思う人たちも少なくはない。

旧宮田町は石炭とともに発展してきた町であり、かつては筑豊御三家の一つとして名をはせた貝島氏の大之浦炭鉱があった。

千石公園の一番高台に建つ「炭鉱犠牲者 復権の塔」(昭和52年完成)

炭鉱犠牲者復権の塔

坑夫像の姿は明治の終わりから大正の初めにかけての坑夫着で、夫は先山(石炭を掘る

熟練した採炭夫)、妻は後山(採炭夫の助手)として夫婦が一組になって坑内労働に従事していた。

女性の右手には二人分の弁当箱、左手にはカンテラを持つ。男が肩にかけて持つのは3本のツルハシ。炭壁を掘るツルハシ

は先が折れやすかったことから、替え用を含めて通常は2本のツルハシを持って坑内に下がっていたが、優秀な先山ほど3本を

持ち、掘る箇所によって使い分けていたという。

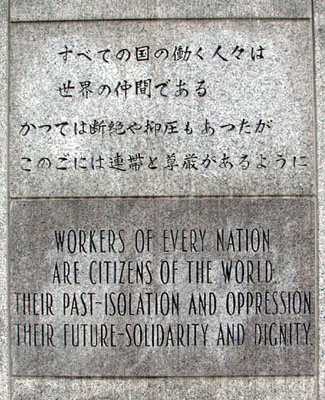

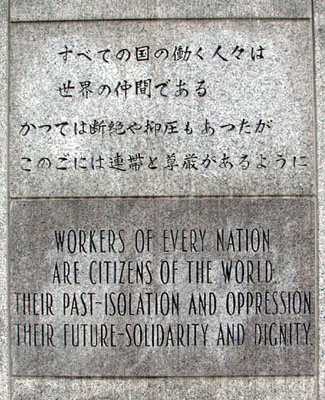

「炭鉱犠牲者復権の塔」の碑文

この碑文のほかに「復権の塔」前の説明板には次のとおり記述されている。

「復権の塔

過去100余年、日本の産業経済は石炭によって支えられ今日の繁栄の土台を築きあげてきた。

最盛期には300坑もあった筑豊の炭鉱もいまはすべて終閉山し、産炭地としての筑豊は永久に忘れ去られようと

している。

かって炭鉱労働者として石炭産業に従事された多くの人々がその犠牲者となり、また戦時にあっては外国の人々

の犠牲者も多数にのぼっており、過去の『人間疎外』に対して『人間性の回復』への願いと、諸外国犠牲者に対す

るお詫びの意味をこめて、『炭鉱犠牲者復権の塔』が千石公園に建設された。

宮田町観光協会」

「炭鉱労働者は長い間社会から賤しめられ一般社会からへだてられ、人間としての扱い

もうけなかった。その後しだいに社会的地位が高まり、生活水準もあがってきてもかれらを賤視する傾向はなかなか抜けな

かった。その一つの現れが炭鉱労働者の呼び方で『炭坑太郎』などがそれである。戦前の小作農民はひどく窮乏して、社

会的地位も非常に低かったが、かれらはそれでも『炭坑太郎』でないという自負心をもっていた。もちろん公には初め『坑夫』

あるいは『鉱夫』から大正時代の『稼働者』をへて、昭和の時代には『鉱員』と称するように変わったが、しかし炭坑労働者

を賤視する偏見とそれを表わした俗称は戦争が終る頃まで根強く残っていた。」と、山田市誌が語るように、昔、炭鉱で働く

者、特に坑内に下がる坑夫は「坑内下がるは親のバチ」「下罪人」などと陰口をたたかれ一般社会からは数段下に見られて

いた。

また、戦時中は朝鮮半島や中国大陸などから多くの人々が強制的に連れてこられ炭鉱などで働かされた。そして、多くの

これら炭鉱労働者が炭鉱事故等で亡くなっていった。したがって、こういった犠牲の下に今日の日本の平和と繁栄があると

いうこと。

まさしく、「復権の塔」は、単なる慰霊碑ではなく、それを超えた「人間復権」の象徴の碑というべきものであり、過去の負の

歴史から決して目をそむけてはならないという、今への警告メッセージではなかろうか。

なお、「下罪人」という言葉についてちょっと触れておきたい。現在は国語辞典にも載って

いない死語となっているが、昔の国語辞典には掲載されていた言葉だという。

その語源は「下財人」。辞書をひも解いてみると、「下財・外在=鉱山に働く人夫、下賤(げせん)な仕事」(大辞林 1990年

9月1日発行)、「下財=士農工商の工に属する職人、金・銀山の坑夫」(岩波古語辞典 1974年12月25日発行)と記述

されている。しかし、中小炭鉱がひしめいていた筑豊においては、炭鉱言葉として「下財人=財がない、貧乏な人」という意味

で使っていたそうである。

それに加えて、明治16年頃から三井が囚人を炭鉱労働に使いはじめたことから、「炭鉱ちゅうところはやっぱり普通の人間が

行く所じゃなか」という考えが一般に定着し始め、「下罪人」という言葉に変化していったという。

江戸時代から明治にかけて、炭鉱の経営者ですら「山師」と呼ばれてうとんじられた。しかし、明治20年代頃から三井のほ

か三菱など大財閥が囚人労働を手がけるようになると、「あの三井さんが、あの三菱さんがすることだから間違いないだろう」

と思われるようになって「山師」と呼ばれることは少なくなってきたが、その下で働く坑夫に対しては今なお「もぐら」というイメージ

が一般から抜けきれないでいるのではないかと感ずるときがある。それは悲しいかな今の派遣労働にも似る。

そういう歴史的経過、社会的状況をみて、この「復権の塔」は重大な意味合いを持つ。

最後にもうひとつ、苦労に苦労を重ねて「復権の塔」完成のために奔走した牧師・服部団次

郎さんの次の言葉を伝えておきたい。

「しかし、死者だけが犠牲者ではない。筑豊の人すべてが犠牲者なのだ。高度経済成長の恩恵を最大限に受けている中

で見捨ててこられた炭坑離職者とその家族、そして筑豊そのものの復権をはかるべきではないのか」(「広報みやた」より)。

BACK

|